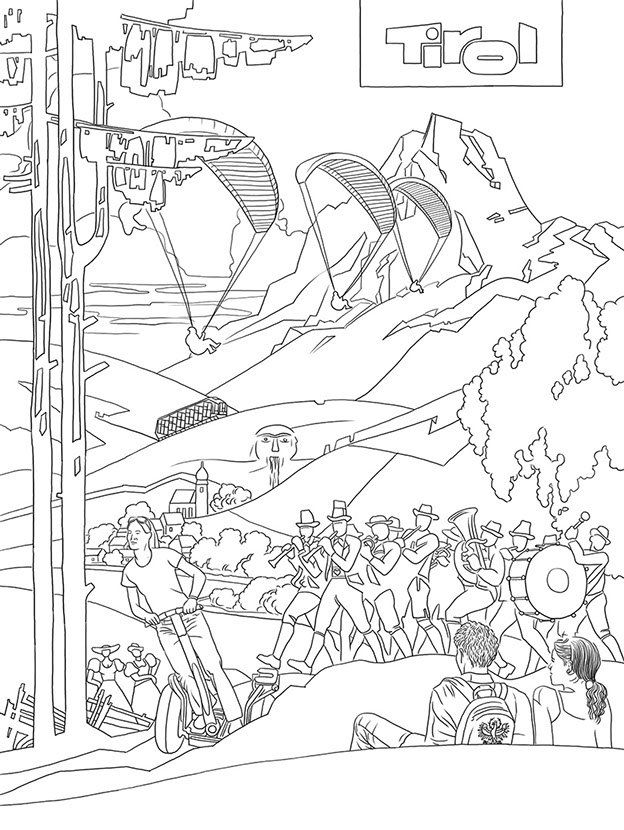

Von der Volkskultur zur Wirtschaftsmarke

Der Blickwinkel der Begeisterung

Heimat

Religion

Volkskultur

Imagetransfer

Zauber

»Wir sind Heimat!«

Wahlslogan der FPÖ

»Bis Ende des 18. Jahrhunderts war Heimat lediglich ein nüchterner juristischer Begriff für den Geburtsort. Seit die Dichter daraus einen Sehnsuchtsort machten, steht Heimat für Sicherheit und Vertrautheit, in der Fremdheit und Entfremdung keinen Platz haben.«

Sabine B. Vogel

Durch verschiedene Heimatbewegungen wurde das Landleben verklärt. Als Heimat erscheinen in diesem Zusammenhang die bis zum Ende des 19. Jahrhunderts weitgehend untergegangen Produktions- und Lebensweisen in der Landwirtschaft und der vorindustriellen Produktion.

Mit der Entwicklung der Fotografie ergab sich die Möglichkeit auch in freier Natur Aufnahmen zu machen. Schnell erfreuten sich vor allem jene Aufnahmen einer besonderen Beliebtheit, die das verklärte und idyllische Bild einer heilen Welt zeigten, in der sich selbst Mühsal, Armut und Elend in wohlgefällige Szenen verwandeln.

Heimatfotografien zeigen Bauern, Kirchgänger, Skifahrer und alpine Landschaften. Diese auf den ersten Blick unpolitischen Sujets trugen im ständestaatlich-autoritären Klima der 1930er-Jahre dennoch ihren Teil dazu bei, eine neue, rückwärtsgewandte österreichische Identität zu formen.

»In den 1930er-Jahren erlebte die Heimatfotografie eine besondere Blüte, die als Propagandamittel der Nationalsozialisten gezielt in Fotobänden und illustrierten Zeitschriften forciert wurde.«

Sabine B. Vogel

Die Alpen als Inbegriff von Standfestigkeit. Dabei dienten die Alpen als Grundlage eines neuen Nationalgefühls, das auf Tradition beruhte und eine ideale Gegenwelt zur modernistischen Stadt darstellte. Statt deutlich erkennbarer Gesichtszüge inszenierten die Österreicher ihre Bilder sehr bewusst, mit ausgewählten Hüten, Trachten, dramatischem Lichteinfall und Schattenspielen. Nicht das wirkliche Leben, sondern Heimat als idealisiertes Leben galt es zu zeigen. Rudolf Koppitz etwa konnte seine Trachtenaufnahmen nur bei speziellen Veranstaltungen fotografieren, denn die Folklore hatte in den 1930er-Jahren schon längst keinen Platz mehr im bäuerlichen Alltag. In den Zeitschriften und Bildbänden wird jedoch auch deutlich, dass nicht die Bilder allein bedeutungstragend sind. Entscheidend ist die Verbindung von Text und Bild. Je nach politischem Kontext konnte den Fotografien „die jeweils erwünschte politische Stoßrichtung“ (Faber) gegeben werden.

Ob Eingemeindung in das Deutsche Reich, Werbung für Urlaub oder Neutralität – die Alpen als Bildmotiv sind geduldig.

„Erziehung zum Wegsehen“ spricht: Die Nationalsozialisten erkannten die Heimatfotografie als ideales Medium, um Konflikte und Krisen vergessen zu lassen. Oft wurden dieselben Fotografien in mehreren Jahrzehnten verwendet, „verändert wurde ihr Zusammenhang und ihre Bedeutung“, schreibt Cronin. Denn auch nach dem Zweiten Weltkrieg helfen die Bilder aus den Bergen wieder, diesmal, um die Illusion eines unzerstörten Heimatlandes aufzubauen.

»In der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg und dem Zerfall der Monarchie galt es, der jungen Republik Österreich eine neue Identität zu geben. Der alpine Raum mit Felswänden und Schneefeldern eignete sich ideal zur Inszenierung eines von jedem zeitlichen Wandel freigebliebenen Idylls.«

Monika Faber

Illustration: Karl Eduard Biermann, Der Finster-münzpass in Tirol, 1830

Stefan Kruckenhausers „Verborgene Schönheit. Bauwerk und Plastik der Ostmark“ erschien erstmals 1938 und brachte es bis 1964 auf sieben Auflagen. Er hatte sakrale Architekturen und Plastiken mit Blick auf die künstlerische Qualität fotografiert. So konnte der Bildband in jedem politischen System erfreuen, ohne gegen vorherrschende Doktrinen zu verstoßen – zumal Kruckenhauser über alle Kriterien seiner Bildmotive die Idee der Heimat stellte: eine Welt, in der es weder Krieg noch Zerstörung, Armut oder Konflikte gibt – und bis heute ist die Heimatfotografie ein visuelles Leitmotiv für Österreich.

Obwohl der Katholische Glauben in Tirol stark verbreitet war haben sich eine Reihe von heid-nischen Bräuchen gehalten. Durch das Läuten von Glocken und Schellen und das Tragen furchtein-flößender Masken sollen zum Beispiel bei Perchtenläufen die bösen Geister des Winters gebannt und vertrieben werden.

Illustration: Kruzifix

»Das Kreuz mit dem Gekreuzigten wird nach der lateinischen Bezeichnung Corpus crucifixi Kruzifix genannt. Im alltäglichen Sprachgebrauch wird die Benennung Kruzifix allerdings mehr fluchend als ehrwürdig gebraucht. Das Kreuz mit dem Gekreu-zigten heißt Herrgott und die Hersteller sind Herrgottschnitzer – was selten eine Ehrenbezeich-nung war.« Thomas Parth

Wie kommt es zum Phänomen »Volkskultur«? Haben wir es mit der Entstehung von Kulturen zu tun, für die es keine Gestalter, Urheber, Erfinder gibt?

»Trachten verbinden auf wunderbare Weise Moderne und Tradition. Sie vermitteln ein unglaubliches Zusammengehörigkeitsgefühl. Dieses positive Lebensgefühl, das „mir san mir“, das ist es, was Tracht ausmacht. Außerdem bringen Dirndl natürlich jede Frauenfigur perfekt zur Geltung, denn sie betonen die Vorzüge und kaschieren vermeintliche „Problemzonen“. Deshalb sehen Frauen in Dirndln immer unglaublich weiblich aus. Auch die Männer machen mit einer knackigen Lederhose viel her.« Dr. Axel Munz, Geschäftsführer Trachtenmoden Angermaier

Illustration: Tiroler Paar, Bildpostkarten aus der Zeit um 1900

»Immer a mal kimmts ma für:

I brauchat koa Hosentür.

Gach wieder fallts ma ei(n):

’s müast do oane sein(n).«

Scherzlied aus Tirol

X

X

Werbewert

»Das schöne Funkeln des Nutzlosen« Maik Novotny

1995, zum 100. Firmenjubiläum von Swarovsky wurde André Heller beauftragt eine »Kristallwelt« mit »Wunderkammern« zu entwickeln. Heute werden bis zu 800.00 Besucher pro Jahr erwartet.

Illustration: Swarovsky Kristall, Brillantes Herz